冷链行业深度解析与发展指南:把握国家物流枢纽建设机遇,构建现代化产业生态

2025-07-25

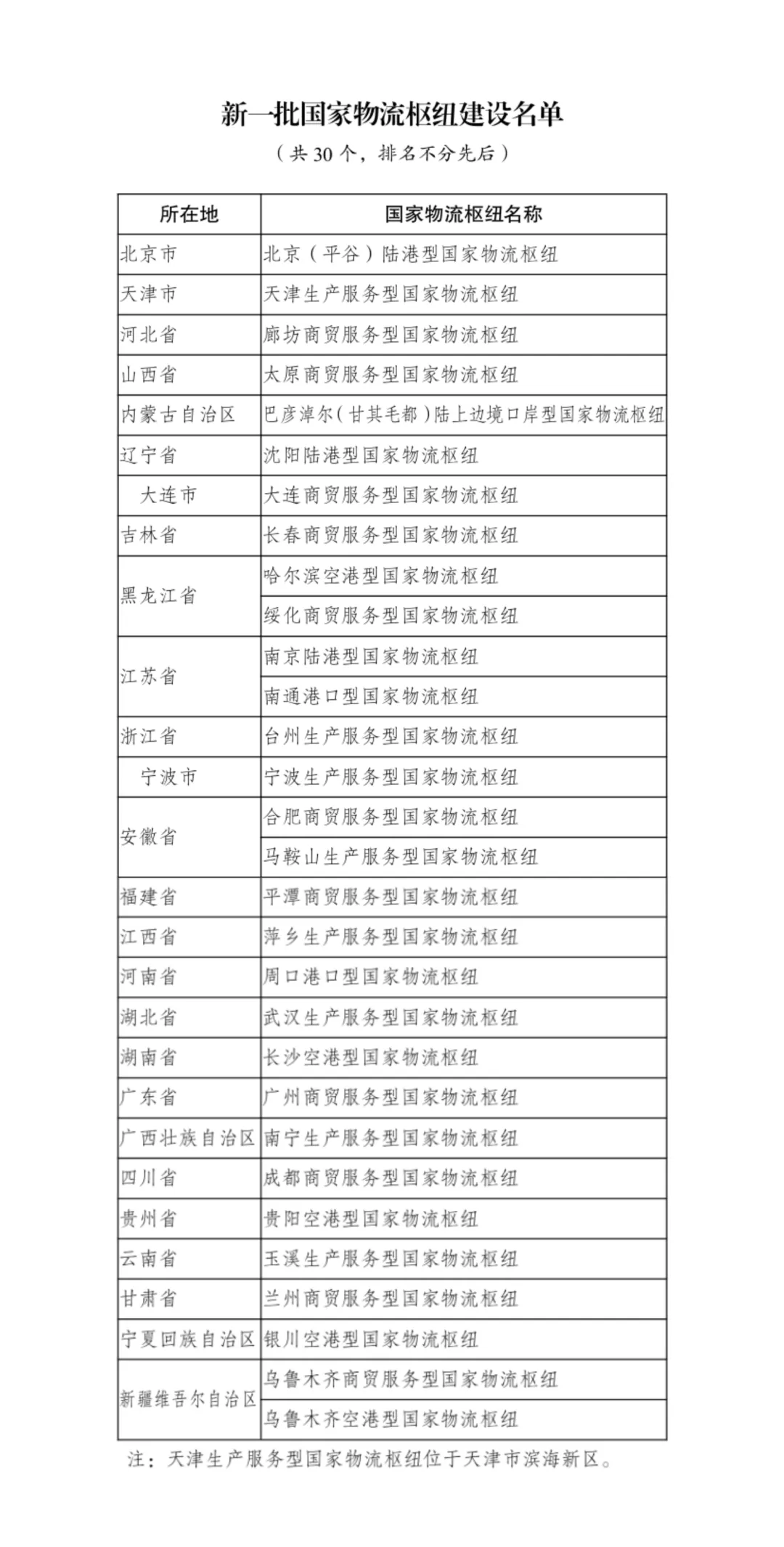

《国家发展改革委将武汉生产服务型等30个国家物流枢纽纳入建设名单》

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,落实“十四五”规划《纲要》《“十四五”现代物流发展规划》有关工作部署,进一步完善国家物流枢纽网络,促进有效降低全社会物流成本,国家发展改革委近日印发通知,将武汉生产服务型等30个国家物流枢纽纳入建设名单。此次纳入建设名单的枢纽具有三方面显著特点:

一是紧密融合产业,推动枢纽经济发展。本次入选名单中,生产服务型、商贸服务型国家物流枢纽共19个,占比63%。相关枢纽依托各自资源禀赋,不断提升服务能级,深入产业链条,打造各具特色的枢纽经济。宁波生产服务型国家物流枢纽围绕绿色石化、新能源汽车、高端装备、新材料等产业集群,布局供应链配套设施,提供物流集成服务,推动产业链提质增效。成都商贸服务型国家物流枢纽依托农产品交易市场,强化大宗农产品集散与冷链物流等核心功能,拓展农产品加工产业链,构建“生产—仓储—流通”服务一体化、覆盖初级产品至高附加值农产品的全品类供应链体系。

二是畅通国际物流通道,服务区域对外开放。相关枢纽充分发挥区位优势,加强通道能力建设,为服务区域扩大开放贡献力量。哈尔滨空港型国家物流枢纽全力推进国际航线网络建设,打造面向俄罗斯和日韩的空中通道,“哈尔滨—哈巴罗夫斯克—首尔”航线实现跨境中转效率提升30%。巴彦淖尔(甘其毛都)陆上边境口岸型国家物流枢纽强化对蒙物流通道服务组织能力,不断提升口岸通关便利化水平、国际换装组织能力、流通加工物流条件等,打造向北开放的重要门户。

三是提升运行效能,助力降低物流成本。相关国家物流枢纽不断创新运行模式,通过流程优化、资源整合,提供效率更优、成本更低、质量更好的解决方案,积极发展适应我国国情的现代物流运行体系。周口港口型国家物流枢纽加强服务组织能力,开展基于“水水中转”的“内河+海运”接力运输模式,充分利用内河航运连接沿海港口资源,延伸全球水运业务,相较传统陆海联运,时间缩短约13%。沈阳陆港型国家物流枢纽开展“中欧班列通关信息化互联互通平台”建设,协调海关、铁路、场站等多方资源,提升多环节作业适配度,各方协同作业效率提升超过50%。

下一步,国家发展改革委将持续推动相关国家物流枢纽扎实推进建设工作,抓好《国家物流枢纽布局和建设规划》明确的各项任务落实,培育提升国家物流枢纽发展综合竞争优势,充分发挥资源配置枢纽、组织运行中心和服务高地作用,“以点带面”加快完善现代物流组织运行网络和基础设施网络,推动我国现代物流规模化、网络化、系统化发展,构建“物流枢纽+产业集群”协同发展新模式,为系统降低全社会物流成本、发展符合我国情以及大规模生产消费需要的现代物流体系提供关键支撑。

国家物流枢纽建设下的冷链行业发展新机遇与战略路径

一、政策导向与冷链行业战略定位

2025 年国家发展改革委将武汉生产服务型等 30 个国家物流枢纽纳入建设名单,标志着我国现代物流体系进入 “枢纽经济” 驱动的新阶段。此次入选的枢纽呈现三大特征:产业深度融合、国际通道强化、运行效能提升,为冷链行业提供了明确的发展锚点。

冷链物流作为支撑生鲜农产品流通、医药安全保障和跨境贸易的战略性基础设施,在国家物流枢纽网络中占据核心地位。根据《”十四五” 现代物流发展规划》,冷链物流被列为重点发展领域,目标到 2025 年冷链物流市场规模突破 6.5 万亿元,基础设施网络覆盖 90% 以上县级行政区。国家物流枢纽的建设将通过资源集聚、模式创新、标准统一三大路径,重构冷链行业的空间布局与运营逻辑。

二、国家物流枢纽的冷链功能重构与产业协同

生产服务型枢纽:产业链整合的战略支点

以宁波、武汉等生产服务型枢纽为代表,冷链物流正从单一仓储运输向全链条供应链服务升级。例如,宁波枢纽围绕绿色石化、新能源汽车等产业集群,构建 “生产 – 仓储 – 配送” 一体化冷链体系,通过智能温控、动态库存管理等技术,将汽车零部件冷链配送时效提升 20%,成本降低 15%。

企业策略建议:

对接枢纽周边制造业集群,开发定制化冷链解决方案(如医药冷链的 GSP 认证仓储、汽车零部件的 JIT 配送)。

投资建设智能仓储中心,引入 AGV 机器人、WMS 系统,实现库存周转率提升 30% 以上。

商贸服务型枢纽:农产品流通的价值中枢

成都、广州等商贸服务型枢纽通过冷链 + 加工 + 交易模式,重塑农产品供应链。成都枢纽依托西部最大农产品交易市场,构建覆盖初级产品至高附加值产品的全品类冷链体系,将农产品流通损耗率从 25% 降至 12%。广州东部公铁联运枢纽冷链中心采用氨 + 二氧化碳制冷系统,实现 – 65℃超低温存储,支撑三文鱼等高端食材进口。

企业策略建议:

在枢纽周边建设产地预冷中心,推广 “田间地头 – 枢纽仓 – 消费端” 的直连模式。

发展农产品精深加工,如净菜加工、预制菜生产,提升产品附加值。

国际物流枢纽:跨境冷链的通道引擎

哈尔滨、巴彦淖尔等枢纽通过多式联运 + 通关便利化,打通跨境冷链通道。哈尔滨空港枢纽开通 “哈尔滨 – 哈巴罗夫斯克 – 首尔” 航线,跨境中转效率提升 30%,推动俄罗斯海鲜 72 小时直达东亚市场。云南沃柑通过新疆 TIR 集结中心,采用 “快速通关绿色通道” 模式,实现 48 小时直达哈萨克斯坦。

企业策略建议:

布局中欧班列冷链专列,重点拓展俄罗斯、东盟等市场。

建立跨境冷链信息平台,实现订单、运输、清关数据实时共享。

三、冷链行业的技术革命与效率跃升

数字化转型:从经验驱动到数据驱动

青岛品物科技自主研发 “全球优鲜” 平台,通过区块链技术实现跨境冷链全程溯源,订单处理效率提升 80%,融资成本降低 20%。

实施路径:

部署冷链物联网设备,实现温湿度、位置数据实时采集与预警。

引入 AI 算法优化路由规划,减少空驶率至 15% 以下。

绿色低碳:从成本中心到价值创造

山东高速鲁南物流园通过分布式光伏系统,实现冷链基地 80% 用电自给,打造零碳示范项目。

实施路径:

改造老旧冷库,采用聚氨酯保温材料和磁悬浮压缩机,能耗降低 30%。

组建新能源冷链车队,享受国家购置补贴(最高 3.5 万元 / 辆)。

标准化建设:从无序竞争到协同共赢

国家物流枢纽推动冷链标准化进程,如《冷库低碳评价指标》团体标准的发布,从建筑设计、制冷控制等维度建立评价体系。成都国际铁路港通过 “铁路快通 + 提前申报” 模式,将进口冷链通关时间压缩 24 小时以上。

实施路径:

参与国家标准制定,如冷链包装、温控标准。

加入枢纽联盟,共享设施设备、运力资源。

四、冷链企业的战略选择与实施路径

基础设施投资策略

枢纽节点布局:在武汉、成都等枢纽城市建设区域分拨中心,辐射周边 300 公里市场。

设施升级改造:投资建设多温区冷库(-65℃超低温、0-5℃冷藏、15-25℃恒温),满足多元化需求。

服务模式创新策略

供应链金融:依托枢纽平台开展仓单质押融资,如青岛品物科技通过动产监管平台为中小客户提供低息贷款。

定制化服务:为医药企业提供 “仓储 + 运输 + 温控验证” 一体化服务,满足 GSP 认证要求。

案例参考:东名海鲜通过玉湖冷链数字化平台实现库存全生命周期管理,缺货率降低至 2% 以下。

区域协同发展策略

跨枢纽联动:构建 “武汉 – 成都 – 西安” 冷链走廊,实现中西部市场无缝衔接。

产业集群对接:在宁波枢纽周边布局汽车零部件冷链园区,服务吉利、比亚迪等车企。

案例参考:长沙红星冷链通过 “交易 + 仓储” 模式,打造年交易额超 50 亿元的冻品集散中心。

五、未来趋势与风险应对

技术融合加速

人工智能、物联网、区块链等技术将深度渗透冷链全链条。预计到 2037 年,智能温控系统普及率将超过 70%,冷链数字化市场规模突破 2000 亿元。

绿色转型深化

欧盟碳关税(CBAM)等政策倒逼冷链行业低碳发展。企业需提前布局可再生能源应用,如光伏、氢能制冷,以应对国际贸易壁垒。

区域竞争加剧

国家物流枢纽的虹吸效应可能导致资源向核心城市集中。中小冷链企业需通过联盟化、专业化应对竞争,如加入区域性冷链联盟,共享物流网络。

风险防控建议

技术风险:建立研发投入长效机制,每年投入不低于营收 3% 用于技术创新。

政策风险:密切跟踪国家冷链补贴政策,如新能源车辆购置补贴、冷链基础设施专项债。

市场风险:通过多元化业务布局(如跨境冷链、医药冷链)分散市场波动影响。

六、结论:在枢纽经济中重构冷链竞争力

国家物流枢纽的建设为冷链行业带来三大机遇:

资源集聚:枢纽城市的政策、资金、技术等要素将加速向冷链领域倾斜。

模式创新:多式联运、跨境电商、供应链金融等新模式将重塑行业格局。

标准引领:国家物流枢纽将推动冷链标准化、绿色化、数字化进程。

冷链企业需把握四大战略方向:

基础设施升级:在枢纽节点布局智能仓储、多式联运设施。

服务模式创新:从运输商向供应链解决方案提供商转型。

技术深度融合:构建数字化、绿色化的冷链运营体系。

区域协同发展:通过枢纽联盟实现资源共享与网络扩张。

未来十年,冷链行业将在国家物流枢纽的驱动下,从规模扩张转向质量提升,从成本中心转向价值创造中心。企业唯有主动拥抱变革,才能在新一轮产业变革中抢占先机,实现可持续发展。

文章来源:《冷链行业深度解析与发展指南:把握国家物流枢纽建设机遇,构建现代化产业生态》,微信公众号 “冷链行业资讯”,2025年07月01日,原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/QXtolcI8aza9P0a8bAIEkQ